Исследования - комментарии - ссылки

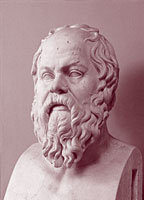

СОКРАТ

(фрагмент)

ВВЕДЕНИЕ

Сократ — великий античный мудрец, «олицетворение философии», как назвал

его К. Маркс — стоит у истоков рационалистических и просветительских

традиций европейской мысли. Ему принадлежит выдающееся место в истории

моральной философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых

учений. Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания,

ощущается до наших дней. Он навсегда вошел в духовную культуру человечества.

Образ жизни Сократа, нравственные и политические коллизии в его судьбе,

популярный стиль философствования, воинская доблесть и гражданское

мужество, трагический финал — окружили его имя притягательным ореолом

легендарности. Слава, которой Сократ удостоился еще при жизни, легко

пережила целые эпохи и, не померкнув, сквозь толщу двух с половиной

тысячелетий дошла до наших дней.

Сократом интересовались и увлекались во все времена. От века к веку

аудитория его собеседников изменялась, но не убывала. И сегодня она,

несомненно, многолюднее, чем когда бы то ни было.

В центре сократовской мысли — тема человека, проблемы жизни и смерти,

добра и зла, добродетелей и пороков, права и долга, свободы и ответственности,

личности и общества. И сократовские беседы — поучительный и авторитетный

пример того, как можно ориентироваться в чаще этих вечно актуальных

вопросов. Обращение к Сократу во все времена было попыткой понять

себя и свое время. И мы, при всем своеобразии нашей эпохи и новизне

задач, не исключение.

В МЕСЯЦЕ ФАРГЕЛИОН

В Афинах было много праздников — более сорока в году, не считая ежемесячных.

Главные из них праздновались несколько дней. Так что в этом городе

шанс родиться в один из праздничных дней был немалый. Повезло и Сократу.

Он родился в знаменитые Фаргелии — в месяце Фаргелион (май—июнь по

современному календарю), в год архонта Апсефиона, на четвертом году

77-й Олимпиады (469 г. до н.э.) в семье каменотеса Софрониска и повитухи

Фенареты.

Фаргелии были праздником рождения Аполлона и Артемиды. Предание гласило,

что именно в этом месяце на Крите, в местечке Делос богиня Лето родила

под пальмой близнецов — Аполлона и Артемиду. По афинской культовой

традиции в Фаргелии город занимался искупительным очищением. Рождение

в такой день считалось событием символическим и знаменательным, и

новорожденный, естественно, подпадал под покровительство высокочтимого

в Афинах светозарного Аполлона, бога муз, искусств и гармонии.

И жизнь Сократа, по тогдашним представлениям, не только началась,

но и прошла под определившим его судьбу «знаком Аполлона». Надпись

на Дельфийском храме Аполлона — «Познай самого себя» — предопределила

тот глубокий и стойкий интерес к философии, занятие которой Сократ

расценивал как служение дельфийскому богу. Оракул Аполлона в Дельфах

признал Сократа мудрейшим из греков. С именем Аполлона была связана

также и отсрочка казни Сократа на целый месяц.

Начало и конец сократовской жизни пришлись на культово-праздничные,

«чистые» дни Аполлона. Да и вся жизнь Сократа — в промежутке между

этими первыми и последними днями,— по собственным его представлениям,

была посвящена нравственному «очищению» Афин путем служения Аполлону

на «поприще Муз», поскольку философия была для него высочайшим из

искусств.

В дошедших до нас сведениях о Сократе правда в ряде случаев дополнена

вымыслом. Они порой носят анекдотический, полулегендарный характер.

Мало достоверных сведений о детстве и вообще первой половине жизни

Сократа, когда он еще не приобрел широкую популярность среди афинян.

Но кое-что все же известно.

Сократ был в семье вторым ребенком. До своего брака с Софрописком

Фенарета уже была замужем и родила сына Патрокла, старшего брата Сократа.

Одна из биографических легенд сообщает, что Софрониск, по принятому

тогда обыкновению, в связи с рождением Сократа обратился к оракулу

с вопросом о характере обращения с сыном и воспитания его. Смысл божественного

наставления был примерно таков: «Пусть сын делает то, что ему заблагорассудится;

отец не должен его к чему-то вынуждать и от чего-то удерживать. Отцу

лишь следует молиться Зевсу и Музам о благом исходе дела, предоставив

сына свободному проявлению своих склонностей и влечений. В иных заботах

его сын не нуждается, так как он уже имеет внутри себя на всю жизнь

руководителя, который лучше тысячи учителей и воспитателей». Под внутренним

руководителем при этом имелся в виду даймоний (демон) Сократа — его

гений, внутренний оракул, голос, предостерегавший против дурных поступков.

Уже на исходе своей жизни, представ перед судом, Сократ отзывался

о своем демоне так: «Со мною приключается нечто божественное или чудесное...

Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий

раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять

к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и возбраняет

мне заниматься государственными делами» (Платон. Апология Сократа,

31 d).

Как и остальные афинские дети, Сократ получил общедоступное начальное

образование, которое было нацелено на физическое и духовное формирование

члена полиса (города-государства), его будущего полноправного и преданного

гражданина. Дети в Афинах получали так называемое мусическое и гимнастическое

воспитание, причем к мусическому относились все искусства, «поприще

Муз» в целом — поэзия, музыка, театр, изобразительное искусство, скульптура,

искусство счета, речи и даже философия. Конечно, имелось в виду приобщение

детей в афинских гимназиях лишь к зачаткам таких знаний и умений.

О том, что сам Сократ получил в детстве надлежащее образование, можно

в известной мере судить по диалогу Платона «Критон» (50 е), где Законы

риторически спрашивают у Сократа: «Разве не хорошо распорядились те

из Законов, в чьем ведении это находится, предписав твоему отцу дать

тебе мусическое и гимнастическое воспитание?».

Когда Сократу исполнилось 18 лет, в отношении его, как и других его

сверстников, решался весьма существенный вопрос о наделении гражданскими

правами и официальном признании гражданином Афинского государства.

Это было время, когда начинал свою блестящую политическую карьеру

Перикл. В соответствии с законом, предложенным им и принятым народным

собранием (451/450 г. до н. э.), гражданином Афин признавался лишь

тот, чьи оба родителя — афинские граждане. Процедура подтверждения

этого факта и признания прав гражданства была довольно скрупулезной.

Члены соответствующего дема (территориального округа) должны были

под присягой удостоверить достижение претендентом положенного законом

18-летнего возраста, а также то, что он — лицо свободное и законнорожденное.

Пятеро обвинителей, избранных демотами (членами дема), могли оспорить

притязания претендента, и тогда последний должен был обратиться с

апелляцией в суд. В случае, если и суд отказывал ему в претензиях

на гражданство, государство было вправе продать его в рабство. При

отсутствии обвинений или при положительном решении дела судом в пользу

претендента он вносился в списки демотов, после чего подвергался докимасии

— специальной проверке Советом пятисот.

Успешно пройдя необходимую процедуру, молодой Сократ, подобно другим

своим сверстникам, принес следующую, обязательную в Афинах, гражданскую

присягу: «Я не посрамлю священного оружия и не покину товарища, с

которым буду идти в строю, но буду защищать и храмы и святыни — один

и вместе со многими. Отечество оставлю после себя не умаленным, а

большим и лучшим, чем сам его унаследовал. И я буду слушаться властей,

постоянно существующих, и повиноваться установленным законам, а также

и тем новым, которые установит согласно народ. И если кто-нибудь будет

отменять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду

защищать их и один и вместе со всеми. И я буду чтить отеческие святыни.

А свидетелями того да будут Аглавра, Эниалий-Арес, Зевс, Фалло, Авксо,

Гегемона» .

В бурных перипетиях своей жизни, вплоть до ее трагического финала,

Сократ оставался верным этой присяге, мужественным и законопослушным

патриотом афинского полиса.

Лица от 18 до 20 лет назывались эфебами. В течение этих двух лет они

должны были заниматься военным делом — военно-физической подготовкой,

охраной границ государства, дежурством на сторожевых постах и т. п.

Государство обеспечивало эфебов оружием и одеждой. На ежедневное их

содержание выделялось по 4 обола. В народном собрании (экклесии) афинские

граждане начинали участвовать с 20 лет. Занятие государственных должностей

требовало, как правило, достижения 30-летнего возраста.

Статус полноправного гражданина Афин предоставлял много значительных

(политических, правовых, материальных, морально-религиозных и т. п.)

льгот его обладателю и выгодно отличал последнего от всех других лиц,

по тем или иным основаниям проживавших в афинском полисе.

О том, как важно было обладать правами гражданина Афин, свидетельствует,

например, такой факт. В 445/444 гг. до н. э. египетский фараон Псамметих

прислал в дар афинскому народу, своему союзнику в войне против Персии,

40 тыс. медимнов пшеницы (около 2,1 млн. литров). Поскольку лишь законные

граждане могли претендовать на свою долю при дележе присланного зерна,

начались многочисленные судебные процессы в духе перикловского закона

о гражданстве. По сообщению Плутарха, около 5 тыс. человек было уличено

в незаконном пользовании гражданскими правами и продано в рабство;

в правах же гражданства было признано лишь 14040 афинян. В их числе

был, конечно, и 25-летний Сократ, который в силу своего более чем

скромного материального положения вряд ли отказался от причитавшейся

ему законной доли египетского зерна.

Самому Периклу, кстати, тоже пришлось столкнуться с подводными камнями

предложенного им закона о гражданстве. Его законные дети от первого

брака умерли, а дети от второго брака со знаменитой милетянкой Аспасией

не могли иметь, по смыслу его же закона, прав афинского гражданина.

Однако афиняне все же учли выдающиеся заслуги Перикла перед государством

и, сочувствуя его семейному горю, признали за его незаконным сыном

(тоже Периклом) гражданские права. В дальнейшем судьбы этого Перикла-младшего

и Сократа не раз пересекались, а однажды—при весьма драматических

обстоятельствах разбора дела стратегов.

Преимущества коренных афинян не ограничивались, конечно, соучастием

в дележе случайных даров, вроде упомянутой египетской пшеницы. Афинские

граждане получали жалованье на военной службе, денежную плату за отправление

судейских функций (сперва по 1 оболу, а затем и до 3 оболов в день),

за посещение народного собрания (за рядовые собрания — по драхме,

а за главные—по 9 оболов), за членство в Совете (по 5 оболов).

Кроме того, практиковалась система выдачи денег нуждающимся гражданам

для посещения театра (так называемые зрелищные деньги). Размер зрелищных

денег равнялся 2—3 оболам. Причем в условиях афинской демократии и

полновластия демоса в. народном собрании многие политики и рвущиеся

к власти лица использовали введение новых денежных раздач или увеличение

размера прежних выплат в качестве действенного средства привлечения

демоса на свою сторону. Политическая борьба за власть сопровождалась

в Афинах своеобразной эскалацией раздач. Практиковались и частные

раздачи. Так, аристократ Кимон давал содержание нуждающимся членам

своего дема. Жалованье же в судах за счет государства ввел впервые

Перикл, «употребляя демагогический прием в противовес богатству Кимона»

(Аристотель. Афинская полития, ч. 1, гл. X, 27, 3). Вслед за Периклом

в демагогических целях раздачи использовали и другие афинские политики,

в частности Клеофонт и Калликрат. Впрочем, какие бы ни были цели,

виды и размеры раздач, полноправные граждане Афин в случае нужды обеспечивались

минимальным достатком и с голоду, как говорится, не умирали.

О первых занятиях Сократа, после того как он перешагнул возраст эфебов

и достиг двадцатилетия, существует несколько версий. Вероятнее всего,

он занялся делами отцовской профессии и какое-то время тоже обрабатывал

камни. Помимо значительных физических усилий, этот труд — нечто среднее

между ремеслом и искусством — требовал большого мастерства и тонкого

уменья. Резцу молодого Сократа древние приписывают скульптуру из трех

одетых Харит, которая некоторое время выставлялась у Афинского акрополя.

Интерес молодого Сократа к профессии скульптора, его авторство в отношении

трех Харит, как, впрочем, и многие другие сведения о нем, покоятся

на довольно зыбкой почве легенд, версий и догадок. Но ничего нереального

и невозможного в таком обороте дела нет. Кроме того, что версия о

молодом Сократе-скульпторе была широко распространена среди древних

авторов, в ее пользу имеются и иные доводы.

Прежде всего, Сократ, как это видно из его беседы с ваятелем Клитоном

(Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, III, 10, 6—9), хорошо разбирался

в тонкостях мастерства скульптора. Характерно и то, что платоновский

Сократ тянет свою родословную к Дедалу, легендарному скульптору и

зодчему древности, построившему, согласно мифу, знаменитый критский

лабиринт для царя Миноса. Дедал — полумифическая личность. Предание

сближало его искусство с умением Гефеста. Подобно тому как треножники

Гефеста двигались сами собой, так же и «все Дедаловы статуи, кажется,

двигаются и говорят». До времен Сократа и Платона сохранились деревянные

статуи, автором которых считался Дедал. Существовал в Афинах и род

Дедалидов.

По античным стандартам, в сократовской претензии на родство с Дедалом,

хотя и не очень внятно, звучит и побочный, профессиональный, мотив:

родство требовало продолжения дел и занятий родоначальника.

Далее, сам образ Харит — богинь дружбы и юности — внутренне близок

натуре предполагаемого молодого, общительного и жизнерадостного автора.

Примечательны в этой связи обычные в устах Сократа клятвы именем Харит,

надежно засвидетельствованные некоторыми источниками. Мотив сократовского

авторства отдаленно звучит и в сообщении Диогена Лаэртского о том,

что в Академии Платона при его преемнике Спевсиппе выставлялась скульптура

Харит.

Иную версию жизни молодого Сократа давал критически к нему настроенный

перипатетик Аристоксен. По его сообщению, Сократ в молодые годы вел

довольно беспорядочный образ жизни. Затем он был простым каменотесом.

Но как-то он приглянулся философу Архслаю, который избавил одаренного

молодого человека от тяжелых занятий, после чего Сократ в течение

ряда лет был учеником и любимцем Архелая.

К этой версии примыкает и сообщение писателя Иона Хиосского о том,

что молодой Сократ вместе с Архелаем посещал остров Самос.

Другие источники сообщают, будто от работы каменотеса Сократа избавил

Критон, его сверстник и товарищ. Оба они были из одного дема. Влюбленный

в душевные качества Сократа и обладая достаточным богатством, Критон

предоставил своему другу возможность совершенствоваться в философии.

Эта версия в известной мере питается из того достоверного источника,

согласно которому Критон в зрелые годы был преданным другом, слушателем

и последователем Сократа, готовым помочь ему в жизненных невзгодах.

Кстати, именно он, как сообщает Платон, задумал побег Сократа из тюрьмы.

По одной из биографических легенд, Сократ, работая каменотесом, был

якобы рабом. Сообщение это восходит к историку эллинистического времени

Дурису из Самоса, считавшему себя отдаленным потомком известного слушателя

Сократа, знаменитого афинского политического деятеля Алкивиада. Само

наличие подобных легенд показывает, что уже древние авторы оперировали

весьма недостоверной информацией об обстоятельствах жизни Сократа,

особенно о ее первой половине.

Как бы то ни было, занятия отцовской профессией — в качестве ли каменотеса

или начинающего скульптора — определенно не стали делом жизни Сократа.

Гораздо большую роль в его духовной судьбе сыграла профессия Фенареты

— «очень почтенной и строгой повитухи», по характеристике ее знаменитого

сына. Ведь именно по аналогии с родовспомогательным искусством своей

матери Сократ именовал свой философский прием содействия рождению

истины в ходе беседы майевтикой . Для человека, родившегося в день

Аполлона и Артемиды, философская майевтика как умение и призвание

приобретали характер божественного дара: все повивальное искусство,

согласно мифу, находилось под верховным ведением Артемиды. По всему

видно, что Сократ не зря родился в Фаргелии.

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

Автором этого

изречения, начертанного на храме Аполлона в Дельфах, по традиции считался

спартанец Хилон, один из семи греческих мудрецов .

Дельфийский храм пользовался громадным авторитетом среди всех эллинов.

Считалось, что устами дельфийского оракула, пифии, пророчествует сам

Аполлон, прорицая волю своего отца Зевса.

Согласно мифу, святилище в Дельфах основал Аполлон в честь своей победы

над притеснителем его матери ужасным драконом Пифоном. Эллины верили,

что в тамошнем источнике Кассотиде жил дух Аполлона, или что по крайней

мере он являлся туда время от времени. «Существовало убеждение,— писал

историк Ф. Г. Мищенко,— что дух-божество, вошедши в священную воду

источника и в символический лавр, растущий здесь, переходил в тело

женщины (пифии), которая пила эту воду или жевала листок священного

лавра; после продолжительной борьбы дух будто бы уничтожал личную

волю женщины и пользовался ею как покорным орудием для своих откровений.

Вопрошавшие созерцали с благоговейным ужасом пифию, которая восседала

на большом бронзовом треножнике и как бы висела над священной пещерой;

пифия погружалась в состояние бреда и произносила отрывистые речи.

Верующие принимали ее изречения за голос самого божества, сливавшийся

будто бы с шелестом лавра и звуками бубна, которым потрясала пророчица.

Они имели перед собой состояние восторженности (мании), или сверхъестественного

безумия, священного опьянения, то состояние истерического припадка,

которое позднейшая философия греков именовала экстазом» .

Сократ, подобно своим современникам, высоко чтил авторитет дельфийского

бога и его оракула, верил в мантику и божественные прорицания, поскольку

и в нем самом, как он полагал, звучал предостерегающий голос божественного

демона.

Согласно приводимому Аристотелем (О философии, кн. 1) преданию, Сократ

в молодости посетил Дельфы. Его взволновала и захватила призывная

надпись «Познай самого себя». Это изречение послужило толчком к философствованию

и предопределило основное направление его философских поисков истины.

Сократ воспринял это изречение как призыв к познанию вообще, к выяснению

смысла, роли и границ человеческого познания в соотношении с божественной

мудростью. Речь, таким образом, шла не о частностях, а о принципе

познания человеком своего места в мире.

Сократовское проникновение в существо человеческих проблем требовало

новых, истинных путей познания. Философский интерес Сократа к проблематике

человека и человеческого познания знаменовал собой поворот от прежней

натурфилософии к моральной философии. Человек и его место в мире стали

центральной проблемой этики Сократа и главной темой всех его бесед.

Конечно, к своим взглядам, относящимся к позднему, наиболее известному

нам периоду, Сократ пришел не сразу. Естественно поэтому предположить

известную эволюцию в его философских воззрениях. Однако точных данных

о начальных стадиях развития философской мысли Сократа, к сожалению,

не имеется.

По некоторым сведениям, приводимым, в частности, Диогеном Лаэртским,

молодой Сократ был сперва учеником знаменитого натурфилософа Анаксагора

из Клазомен, а затем и Архелая, который сам ранее учился у Анаксагора.

Историческую достоверность подобных сообщений невозможно твердо установить

или с определенностью опровергнуть. Видимо, элементы правды здесь

вплетены в сюжет кочующей легенды о знаменитом «учителе» и великом

«ученике». Для такого рода биографических легенд как раз весьма типично

конструировать преемственность между знаменитостями. В этих целях

даже случайная беседа может сойти за учебу, а простой слушатель —

за ученика.

Во времена сократовской молодости философия в Афинах была импортным

продуктом. Афиняне были сильны в политике, искусстве, ремеслах, торговле,

военном и морском деле, но не в философии. Своих философских школ,

течений или даже просто заметных философов не имелось. Собственно

первым философом-афинянином был упомянутый Архелай — удачное для легенды

связующее звено между Сократом и прежними натурфилософами, а через

них и «семью мудрецами».

Правда, одним из этой «мудрой семерки» был афинянин Солон, но прославился

он прежде всего как мудрый политик и законодатель.

О новых веяниях в философии и успехах тогдашней науки афиняне и в

«золотой век» Перикла узнавали по преимуществу от приезжих философов

и учителей мудрости. В сократовское время Афины посетили такие знаменитости,

как глава элейской школы (Южная Италия) Парменид и его ученик Зенон,

представитель ионийской философии Анаксагор из Клазомен (Малая Азия),

софисты Протагор из Абдер, Горгий Леонтийский из Сицилии, Гиппий из

Элиды, кеосец Продик, Эвен с Пароса и многие другие. Приезжие философы

и софисты оказывались в центре духовной жизни Афин. Сократ, всегда

отличавшийся большой любознательностью и общительностью, проявлял

глубокий интерес к их выступлениям. Со многими из них он имел обстоятельные

беседы. В платоновском диалоге «Протагор» (341) Сократ даже называет

себя «учеником» софиста Продика, у которого он за драхму выслушал

урок. Занятие это, видимо, было кратким, поскольку за полное обучение

Продик брал 50 драхм (см.: Платон. Кратил, 384 b).

В зрелом возрасте Сократ посылал к этому учителю мудрости некоторых

своих слушателей, не отличавшихся особой одаренностью.

Знакомство молодого Сократа с основными течениями тогдашней философии

сыграло, конечно, плодотворную роль в становлении и развитии его собственных

представлений.

Возвращаясь к вопросу об отношениях между Анаксагором и Сократом,

следует отметить, что независимо от того, был ли Сократ его учеником

или нет. Анаксагор — далеко не безразличная фигура в судьбе Сократа.

Дело не только в том, что тридцать лет спустя после обвинения Анаксагора

в безбожии и изгнания из Афин то же обвинение было выдвинуто против

Сократа. Забегая вперед, заметим, что афиняне считали Сократа, как

ранее Анаксагора, софистом и приписывали ему анаксагоровское положение:

«Солнце — камень, а Луна — земля» (Платон. Апология Сократа, 26 d).

Уместно в этой связи напомнить и о том, что задолго до официального

обвинения Сократа его высмеял Аристофан в своей комедии «Облака» как

натурфилософского безбожника и восхвалителя облаков. Эти нападки,

видимо, были вызваны натурфилософскими увлечениями молодого Сократа,

дальнейшая эволюция воззрений которого мало заботила его обвинителей.

Переход от натурфилософии к моральной философии, связанный с именем

Сократа, произошел не сразу. Первоначально, как это видно из платоновского

«Федона» (96— 97), молодой Сократ был охвачен настоящей страстью к

познанию природы, к исследованию причин земных и небесных явлений,

их возникновению и гибели. В подобных стихийно-научных размышлениях

Сократ опирался на натурфилософские положения своих предшественников,

в частности Анаксимандра, Эмпедокла, Гераклита, пифагорейцев, чьи

взгляды он хорошо знал. Предложенные ими объяснения явлений природы

не удовлетворили молодого Сократа. Он разочаровался в прежней натурфилософии

и вместе с тем пришел к самокритичному выводу о собственной непригодности

к подобного рода исследованиям. Натурфилософская мудрость ускользала

и не давалась ему. Из-за размышлений о причинах вещей и явлений, вспоминал

позднее Сократ, он утратил даже своп прежние знания, перестал понимать

и то, что знал раньше (Платон. Федон, 96 с—d).

В пору этого разочарования натурфилософией и состоялось знакомство

молодого Сократа с учением Анаксагора. Об этом времени Сократ вспоминает:

«Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора,

что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум; и эта

причина мне пришлась по душе, я подумал, что это прекрасный выход

из затруднений, если всему причина—Ум» (там же, 97 с).

Сократу на время показалось, что он нашел, наконец, учителя, который

откроет ему причину бытия. Однако вскоре он убедился в том, что Ум

(Нус) у Анаксагора — не единственная причина явлений, поскольку для

объяснения конкретных событий Анаксагор наряду с ним вводит еще и

другие причины эмпирического, естественнонаучного характера.

Подмеченная Сократом непоследовательность Анаксагора состояла в том,

что Ум вначале провозглашается им в качестве принципа, который всему

в мире сообщает порядок и всему служит причиной, но когда дело доходит

до объяснения конкретных явлений, этот Ум бездействует, поскольку

порядок вещей и их причины определяются не этим Умом, а самими природными

вещами — водой, воздухом, эфиром и т. п. Тем самым Анаксагор, подобно

другим натурфилософам, подменяет, по оценке Сократа, понятие причины

естественных явлений самими этими явлениями, их столкновениями и стихийной

игрой. По Сократу же, истинная причина естественных явлений коренится

не в них самих, а в божественном разуме и мощи; сами же явления природы

— лишь сфера приложения причины, но не ее источник.

Придя к выводу о неправильности исследования причины бытия, как он

ее понимал, эмпирическим путем, на основе данных органов чувств, Сократ

перешел к философскому рассмотрению истины бытия в отвлеченных понятиях.

С этой точки зрения критерием истины является соответствие того, что

познается, своему понятию.

Своей трактовкой истины в понятиях Сократ перевел проблематику познания

в новую плоскость, сделав предметом философского познания само знание.

Все бытие, лишенное собственного разума и смысла, вытеснено из этого

предмета, исключено из него. Сократовская философия имеет дело не

с бытием, но со знанием о бытии. И это знание — результат познания

в понятиях божественной по своему характеру причины, а вовсе не эмпирического

изучения вещей и явлений бытия.

Понятие в концепции Сократа — это не результат одних лишь мыслительных

усилий познающего субъекта, не просто субъективный феномен человеческого

мышления, но некая умопостигаемая объективность разума.

Так, прекрасное, согласно Сократу, существует само по себе, объективно

и независимо, например, от прекрасной лошади, прекрасной женщины или

прекрасной книги. Кроме того, понятие прекрасного самого по себе не

является результатом индуктивного обобщения схожих черт прекрасных

предметов в общее определение, но, напротив, предшествует этим предметам

и придает им их прекрасный смысл.

«Я хочу показать тебе,— говорит Сократ своему слушателю Кебету,— тот

вид причины, который я исследовал, и вот я снова возвращаюсь к уже

сто раз слышанному и с него начинаю, полагая в основу, что существует

прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее... Если

существует что-либо прекрасное помимо прекрасного самого по себе,

оно, мне кажется, не может быть прекрасным иначе, как через причастность

прекрасному самому по себе. Так же я рассуждаю и во всех остальных

случаях» (Платон. Федон, 100 b—с). Объективизм Сократа существенно

отличает его позицию как от субъективизма и релятивизма софистов,

так и от представлений прежней натурфилософии. С учетом этого концепцию

Сократа можно назвать философией объективного понятия. Философские

воззрения Сократа содействовали формированию идеалистической «линии

Платона» (В. И. Ленин). Поэтому было бы явным забеганием вперед и

искажением истории развития философской мысли характеризовать позицию

самого Сократа как уже сформировавшуюся идеалистическую концепцию.

Преодолев непоследовательность Анаксагора и начав трактовать Ум в

качестве божественного разума и единственной причины всех явлений,

Сократ именно при помощи умопостигаемого объективного понятия перебрасывает

философский мост между божественной истиной и человеческим познанием.

Внешне кажется, что по сравнению с Апаксагором Сократ в вопросе о

богах сделал шаг назад, к восстановлению их авторитета, но одновременно

этот шаг сопровождается дальнейшим успехом рационализма: сконструированная

Сократом понятийная связь между богом и человеком по существу трансформирует

эту традиционно мифологическую тематику в философскую проблематику.

Прогресс, как видим, и тут не был прямолинейным.

Отмеченная Сократом непоследовательность в позиции Анаксагора была

следствием наличия в прежней натурфилософии двух по существу различных

компонентов — естественнонаучного и философского. Первоначально сосуществование

этих разнородных начал было неизбежным и, несомненно, плодотворным.

Об этом убедительно свидетельствует прогресс натурфилософских исследований

от Фалеса до Анаксагора. Ко времени Сократа, однако, внутренняя противоречивость

и разноплановость двух компонентов натурфилософии стали очевидны.

Прежнее единство философских и естественнонаучных исследований в рамках

натурфилософии пережило себя. Дальнейший прогресс познания требовал

размежевания и самостоятельного развития составных частей натурфилософии.

Сократ развил философский аспект проблематики этой переходной ситуации,

тем самым косвенно показав, что натурфилософия представляла собой

симбиоз тогдашней науки и философии. Он вырвал философию из натурфилософского

тупика и освободил ее от естественнонаучных исследований. Сократовский

переход к моральной философии не означал, однако, что Сократ занял

какую-то враждебную позицию к тогдашней натурфилософской науке. Даже

на суде, будучи сам обвиненным в натурфилософском испытании того,

«что под землею» и «что в небесах», Сократ хотя и отвергает собственную

причастность к таким занятиям, но не собирается бросать «укор подобной

науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах» (Там же, 19 с).

Отход от натурфилософии не означал также, что Сократ перестал интересоваться

явлениями природы, строением земли, неба и космоса, т. е. традиционными

натурфилософскими вопросами. Природа продолжала привлекать его внимание,

хотя, правда, не в естественнонаучном, а, скорее, в философском и

мифологическом плане. Характерно при этом, что сократовская философия

природы, интерпретация им земных и небесных явлений, строения мироздания

и т. п. носят отчетливо выраженный этический смысл и служат обоснованию

главных положений его моральной философии.

Суждения Сократа о природе, Земле, небе и космосе, приведенные в диалогах

Платона, опираются на древние мифы и легенды, космогонические и теогонические

поэмы и сказания, на ряд положений прежней натурфилософии. Человек

и вселенная, согласно сократовской версии строения мира, находятся

в разумной и целесообразной гармонии, предопределенной божественным

замыслом.

Любопытны те космогонические представления, которые с опорой на мифы

развивает Сократ для обоснования своих этических воззрений. Лучшие

и худшие части Земли и вселенной как бы заранее приготовлены для тех,

кто заслуживает наказания за пороки и воздаяния за добродетели. Да

и весь космос телеологически приноровлен к целям реализации сократовской

этики. Пользуясь случаем, обратим внимание и на информативную сторону

восходящей к мифам сократовской космогонии. Приведем, прежде всего,

сократовское обращение к мифу, в котором присутствует некий, весьма

странный для тогдашних землян, взгляд из космоса на Землю. «Итак,

друг,— говорит Сократ своему слушателю Симмию,— рассказывают прежде

всего, что та Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч,

сшитый из двенадцати кусков кожи и пестро расписанный разными цветами.

Краски, которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками

этих цветов, но там вся Земля играет такими красками и даже куда более

яркими и чистыми» (Там же, 110 b-с).

Вслед за этим рассказом, весьма смахивающим на репортаж о Земле с

космической орбиты, приведем другой любопытный фрагмент сократовской

беседы, повествующий уже об отрыве от Земли и выходе в космос. «...Мы,—

говорит Сократ о людях,— живем в одной из земных впадин, а думаем,

будто находимся на поверхности, и воздух зовем небом в уверенности,

что в этом небо движутся звезды. А все оттого, что, по слабости своей

и медлительности, мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха.

Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым

и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают

головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову,

увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был бы способен

вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо,

истинный свет и истинную Землю» (Там же, 109 е).

Перед нами — одна из версий мифа о космическом путешествии. Даже современный

автор, если он не искушен в тонкостях космической науки, не изложил

бы данную тему доходчивей и понятней для простых слушателей, чем это

сделано в мифе, к которому апеллирует платоновский Сократ. Содержательно-информационная

сторона мифа, переданная примитивными средствами донаучной мысли,

представлена здесь весьма наглядно.

Сократовское обращение к вопросам о целесообразном устройстве мира,

космической гармонии, божественно предопределенной всеобщей связи

явлений и т. п. преследовало прежде всего этические интересы и было

нацелено на выяснение направлений и границ целесообразной траты человеком

своих познавательных усилий.

Истинное познание, как его понимал Сократ, призвано дать человеку

верные ориентиры для его повседневной жизни. Поэтому ценность всякого

познания — природных, людских и божественных явлений и отношений —

в том, чтобы научиться разумно вести человеческие дела.

Дорога самопознания ведет человека к пониманию своего места в мире,

к уяснению того, «каков он по отношению к пользованию собой как человеком»

(Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 1, 24). «Не ясно ли теперь,—

продолжает Сократ,— что вследствие знания себя люди испытывают много

хорошего и вследствие ложных представлений испытывают много дурного?

Человек, знающий себя, знает и то, что для него будет хорошо, и различает

то, что может сделать и чего не может» (Там же, IV, 1, 26).

Философски возвысив разум и признав за ним универсальную мощь, Сократ

подчинил его господству все космические и земные дела. Знание в трактовке

Сократа предстало в качестве единственного должного регулятора и надлежащего

критерия человеческого поведения. Тем самым он вдохнул новую жизнь

в старую мудрость: «Познай самого себя».

ДОБРОДЕТЕЛЬ — ЭТО ЗНАНИЕ

В центре всего

сократовского философствования стоят вопросы о нравственных добродетелях,

моральных качествах человека. По существу своему учение Сократа —

это философия морали, этика. Этически сориентирована и его теория

познания, гносеология. Нравственно-этический смысл человеческих поисков

истины и овладения знанием предопределяется тем, что истоки и знания,

и нравственности восходят, по Сократу, к богам. Мерой человеческой

добродетели оказывается мера его приобщения к божественной мудрости,

и процесс познания приобретает характер морального действия, нравственного

акта. Обозначенный Сократом путь познания и есть его школа добродетели.

Истинное познание — познание посредством понятий — доступно, по сократовской

концепции, лишь немногим, мудрецам, философам. Но и им доступна не

вся мудрость, но лишь незначительная часть ее. Мудрость есть знание,

но человек не в силах знать все. «...Человеку,— говорил Сократ,— невозможно

быть мудрым во всем. Следовательно, что кто знает, в том он и мудр»

(Там же, IV, VI, 8).

Но эта человеческая мудрость, по Сократу, немного стоит по сравнению

с божественной мудростью. И уж совсем мало что значит в этом отношении

обыденное, непросвещенное мнение. «...Лично же он,— пишет Ксенофонт

о Сократе,— все человеческие соображения ставил ни во что перед определением

богов» (Там же, 1, III, 4).

Сократовское положение о мудрости знания человеком границ своего знания

и незнания — «я знаю, что ничего не знаю» — как раз и фиксирует отношение

человеческого познания к божественному разуму. Эта позиция имела как

бы два облика: уничижительно-скромный — в своем обращении к божественному

знанию, критично-ироничный — к человеческому знанию. Философ стоит

между богом и людьми, мудростью и невежеством. Уже Пифагор, которому

в данном случае следует Сократ, называл себя философом, а не мудрецом,

поскольку мудр один бог, но не человек. Философия как любовь к мудрости

в сократовской трактовке предстает как любовь к божественной мудрости.

Отсюда ясно, почему Сократ не упускал случая аттестовать свое философствование

в качестве посильной службы богам.

Знание божественно, и только оно возвышает человека и уподобляет его

богам. Большинство же людей, считал Сократ, чурается знаний и руководствуется

случайными влечениями и переменчивыми чувствами. «Большинство,— говорил

он,— считает, что знание не обладает силой и не может руководить и

начальствовать: потому-то (люди) и не размышляют о нем. Несмотря на

то что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание

им управляет, а что-либо другое: иногда страсть, иногда удовольствие,

иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще — страх. О знании они думают

прямо как о невольнике: каждый тащит его в свою сторону» (Платон.

Протагор, 352 b—с).

В противоположность этому мнению большинства Сократ отстаивал принцип

всеобщего господства разума — в природе, в отдельном человеке и в

человеческом обществе в целом. В природе это проявляется как гармония

и целесообразность во всем мироздании; в отдельном человеке как господство

разумной души над природным и неразумным телом; в обществе — как господство

разумных законов и установлений, как правление знающих. Игнорирование

этого, отклонение от правильного пути являются, по Сократу, следствием

незнания.

Правда, боги в концепции Сократа остаются источником всех знаний,

однако в процессе сократовской рационализации по существу меняется

сам статус богов: из мифологических существ они во многом превращаются

в категории философии и теории познания. Но подобная философская рационализация

богов в тогдашних условиях господства мифологических представлений

должна была неизбежно оставаться поверхностной и ограниченной: философия

еще долго сосуществовала с мифом, пользуясь его арсеналом, рационализируя

и модифицируя его представления. Можно даже сказать, что довольно

длительное время античная философия была своеобразной рационалистически

стилизованной мифологией. Об этом отчетливо свидетельствуют воззрения

не только Сократа и его философских предшественников, но и позиция

такого его знаменитого последователя, как Платон, в творчестве которого

дальнейшая рационализация мифа сопровождается философским мифотворчеством,

Истинное познание, согласно Сократу, исходит от бога и приводит к

нему. Таковы условия и границы возможной и допустимой автономии человеческого

познания. Четко было обозначено Сократом и единственно верное, по

его мнению, направление усилий человека — познание и действование

на основе знания.

Эта сократовская концепция знания и познания существенно отличается

и от широко распространенной тогда традиционно-мифологической веры,

которая отвергала всякое суетное мудрствование о богах, и от модной

позиции софистов с их скептическим отношением к богам и субъективизацией

истины, отрицанием объективных критериев человеческого познания и

социально-политического поведения. Положение между традиционалистами

и новоявленными мудрецами-софистами весьма характерно для учения Сократа

и сказалось на всей его судьбе: традиционалисты считали его софистом

и в конце концов добились его осуждения; софисты же видели в нем,

скорее, критически настроенного к ним традиционалиста.

Позиция софистов, опиравшихся на чувственное познание, была для Сократа

в принципе столь же неприемлемой, как и подход Анаксагора. Еще более

нелепой представлялась ему трактовка индивидуального ощущения в качестве

критерия истины. Такие взгляды развивал, в частности, прославленный

глава софистов Протагор, с которым Сократ встречался и беседовал.

«Мера всех вещей,— утверждал Протагор,— человек, существующих, что

они существуют, а несуществующих, что они не существуют» (Платон.

Теэтет, 152). Поскольку же боги не представляли собой факта чувственного

познания, Протагор, прямо не отрицая их бытие, скептически замечал:

«О богах я не могу утверждать ни что они существуют, ни что их нет»

.

Соглашаясь с Протагором в том, что ощущение каждого отдельного человека,

как, впрочем, и всякого другого живого существа, носит индивидуальный

и неповторимо своеобразный характер, Сократ вместе с тем резонно возражал

против сведения всего познания к ощущению и против подмены объективной

истины субъективными чувствами и представлениями. «Те его слова,—

говорит Сократ о Протагоре,— что каким каждому что-то представляется,

таково оно и есть, мне очень нравятся. А вот началу этого изречения

я удивляюсь: почему бы ему не сказать в начале своей „Истины",

что мера всех вещей — свинья, или кинокефал , или что-нибудь еще более

нелепое среди того, что имеет ощущения, чтобы тем пышнее и высокомернее

было начало речи, доказывающей, что мы-то ему чуть ли не как богу

дивимся за его мудрость, а он по разуму своему ничуть не выше головастика,

не то что кого-либо из людей» (Там же, 161 е).

Сократ верно замечает, что подобная релятивизация истины, отрицание

ее объективных и общезначимых критериев вообще лишают смысла всякие

поиски истины и споры о ней. Каждый человек, знающий и незнающий,

благодаря лишь своему ощущению становится мерой своей мудрости, и

все чохом превращаются в мудрецов. «Как тут не сказать,— замечает

Сократ,— что этими словами Протагор заискивает перед народом» (Там

же, 161 е). Действительно, теоретико-познавательной позиции Протагора

присущ своеобразный демократизм: в качестве истины трактуется то,

чем обладают все, причем не в виде результата познания, а его исходного

пункта. В этом вопросе Сократ придерживается противоположной позиции,

восходящей к интеллектуальному аристократизму Гераклита и резко противопоставлявшей

немногих «знающих» многим «незнающим», мудрецов «толпе» и т. п.

Естественно, что подобные различия не ограничивались лишь сферой гносеологии,

но отчетливо сказывались и в области социально-политической. В дальнейшем

мы увидим, что главный недостаток демократической организации полисной

жизни Сократ усматривал в правлении «незнающих», т. е. некомпетентных

должностных лиц.

Противопоставляя истинное знание суетной текучести субъективных ощущений

и мнений, Сократ исходил из того, что мерой всех вещей, говоря языком

Протагора, является не человек, но бог. Поэтому истинный путь человеческого

познания и состоит, по Сократу, в том, что бы уразуметь божественную

мудрость, управляющую всеми делами. Поэтому мерой вещей и у Сократа,

в конечном счете, оказывается человек, но Сократ при этом имеет в

виду разум и знание человека (человек как мыслящее существо), Протагор

же — ощущения и чувства человека (человек как чувственное существо)

.

Предопределенная и пронизанная божественным разумом гармония вселенной

служит предпосылкой разумной, целесообразной и целеустремленной земной

деятельности человека и его добродетельной жизни. Знания о человеке,

формах его индивидуальной, общественной и политической жизни, его

душе и теле, пороках и добродетелях и знания о мире в целом — это,

по Сократу, не различные знания, но лишь различные части единого знания

о божественной истине бытия. Поэтому приближение к этому истинному

знанию — цель но только для специально философского поиска истины,

но и жизненный долг каждого человека, стремящегося к разумной и добродетельной

жизни. Философское, да и всякое иное познание при таком сближении

знания и добродетели, гносеологии и этики предстает в качестве путеводительницы

человека, указующей ему нужные жизненные ориентиры.

Высшим проявлением божественной заботы о людях является разумность

человека. «Они,— говорит Сократ о богах,— вложили в нас разум, посредством

которого мы судим о предметах ощущения и, передав их памяти, узнаем,

что и как полезно, и вообще придумываем средства наслаждаться полезным

и избегать вредного. Они дали нам способность передачи, посредством

которой, именно — посредством слова, мы наделяем друг друга всем хорошим,

составляем общества, издаем законы и пользуемся государственной жизнью»

(Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, III, 11-12).

В земной жизни человек непосредственно не видит образ божий, но ему

достаточно и того, что он видит дела богов. Бог, замечает Сократ,

«видим в своих великих деяниях, но как он всем этим правит, это вне

известности» (Там же, IV, III, 13). Невидимо и божественное начало

в человеке, его разумная душа, хотя именно она правит телом и действиями

человека. «Относительно души человеческой, которая более чем что-либо

другое в человеке причастна божеству, известно,— полагает Сократ,—

что она царствует в нас, но и ее мы не видим. Вдумываясь во все это,

человек не должен презрительно относиться к невидимому; напротив того,

должен познавать его действия в явлениях и чтить божественную силу»

(Там же, IV, III, 14). Причем чтить богов следует так, как это сложилось

в данном обществе, принято в соответствующем полисе. Тут Сократ придерживался

позиции дельфийского оракула, который на вопрос «Как угождать богам?»

ответил: «По городским уставам», т. е. соответственно сложившимся

полисным обыкновениям и порядкам. Повсюду же было принято угождать

богам «по силам», в меру возможностей каждого.

Человек, по Сократу, был бы вообще лишен разума и знания, если бы

в нем, наряду со смертным телом, не было бы бессмертной души. Именно

благодаря божественной душе человек приобщается к божественному знанию:

подобное познается подобным. Кроме того, душа — хранительница знаний,

приобретенных ею ранее в вечных странствиях в этом и том мире; человеческое

же познание — это, по сути дела, воспоминание души о прежних знаниях.

Однако подобной гносеологической ролью значение души в сократовском

учении не исчерпывается. Положение о бессмертии души занимает ведущее

место в моральной философии Сократа, определяя смысл и цели человеческого

бытия в мире, его жизни и смерти.

В сократовское время были широко распространены орфические и пифагорейские

представления о томлении бессмертной души в темнице бренного тела,

ее освобождении со смертью тела и переселениях, о наказании или поощрении

души на загробном суде за ее земной путь и т. п. В трактовке Сократа

подобные представления, претерпев известную демпфологизацию и философскую

трансформацию, служат определению места и предназначения человека

в телеологической цепи мировых связей. Пребывающая в смертном теле

бессмертная душа соединяет в одно целое земные и небесные, естественные

и божественные аспекты человеческого бытия. Бессмертие души, по мысли

Сократа, со всей очевидностью показывает, что только разумная и добродетельная

жизнь целесообразна и соответствует божественной гармонии вселенной,

ее провиденциальным целям.

Ввиду всеобщей мировой связи явлений добродетели II пороки отдельных

людей сказываются не только на них самих, на благе их семьи, друзей,

родного полиса, но и на судьбе всех грядущих поколений, на всем космическом

порядке вещей. Тем самым вопросы о человеческих добродетелях и пороках,

добре и зле, справедливости и несправедливости оказываются не только

личными и не просто общественными, но общечеловеческими, всеобщими

и вечными. Сознательное следование разуму бытия — вопреки всем встречным

препятствиям — является ясным, хотя и тяжким, жизненным долгом человека

перед собой, своим окружением, полисом, грядущими поколениями и богами.

Моральная философия Сократа исходит из ясности и решенности того,

как должно жить. Поэтому человек в ней не стоит в мучительной и темной

ситуации этического выбора. Можно даже сказать, что Сократ не оставляет

человеку морального выбора: выбор предопределяется знанием, поскольку

добродетель — это знание, а пороки и зло творятся по незнанию, неведению.

Отсутствие бессмертия души, замечает Сократ, было бы счастливой находкой

для дурных людей: со смертью души они легко избавлялись бы от присущей

им порочности. Но душа бессмертна, и, следовательно, неизбежна ответственность

человека за свои дела.

Будучи бессмертной, душа, по версии Сократа, вместе с тем подвержена

как совершенствованию, так и порче — в зависимости от земного образа

жизни тех, кому она достается в своих вечных переселениях из этого

мира в загробный (Аид) и возвращениях назад. «Когда человек умрет,—

поясняет Сократ,— его гений, который достался ему на долю еще при

жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны

собраться, чтобы отправиться в Аид с тем вожатым, какому поручено

доставить их отсюда туда. Встретивши там участь, какую и должно, и

пробывши срок, какой должны они пробыть, они возвращаются сюда под

водительством Другого вожатого, и так повторяется вновь и вновь через

долгие промежутки времени» (Платон. Федон, 107 е).

На суде в Аиде души присуждаются к различным тяжким наказаниям соответственно

их земным провинностям, а за добрые дела получают воздаяния по заслугам.

Цель загробного наказания состоит в исправлении и очищении души, с

тем чтобы она могла снова вернуться в земной мир. Если же справедливые

судьи Аида — мифологические цари и герои (Минос, Радамант, Эак, Триптолем)

— найдут, что те или иные души, отягощенные содеянным ими в земной

жизни, окончательно испорчены и неисправимы, например души святотатцев,

злостных убийц многих людей и т. п., то такие души навечно низвергаются

в мрачный Тартар — место, схожее с христианским адом. Души людей,

совершивших тяжкие, по все же искупимые преступления (например, души

раскаявшихся еще при жизни убийц и т. д.), ввергаются в Тартар лишь

на время, до тех пор, пока не вымолят себе прощения у своих жертв.

Помимо неисправимых душ, навечно заключенных с Тартар, на землю больше

не возвращаются также и души тех, кто провел свою земную жизнь особо

разумно, светло и прекрасно. Это — души философов, чистые и совершенные.

После суда в Аиде они получают доступ «в страну высшей чистоты, находящуюся

над той землею, и там поселяются», чтобы жить впредь «совершенно бестелесно»

(Там же, 114 с).

Космос, по Сократу, служит местом обитания богов. Сюда-то, судя по

его рассказу, и направляются души философов. Воздаяние им состоит,

следовательно, в том, что их души высвобождаются из вечного круговорота

и переселения душ, избавляясь окончательно от необходимости новых

телесных перевоплощений и связанных с этим мук. Только для истинного

философа, к числу которых Сократ, конечно, относил и себя, смерть

означает конец мукам и начало вечной блаженной жизни. Это и есть,

по Сократу, достижение доступного смертному человеку бессмертия. Души

же прочих людей будут мучаться до тех пор, пока не станут чище, совершеннее,

умереннее, разумнее. Главным на этом пути избавления от мук является

забота о душе: пренебрежение телесными удовольствиями, которые, скорее,

приносят вред, чем пользу, и украшение души подлинными добродетелями

и плодами познания — истиной, справедливостью, свободой, мужеством,

воздержанностью.

Сомневаясь в тех или иных частностях и деталях предания о загробном

наказании и воздаянии, Сократ вместе с тем твердо верил в истинность

смысла и сути этого мифа в целом. Весь образ жизни Сократа, его сознательная

готовность к смерти и на поле боя, и на суде не оставляют сомнений

в этом.

Как видно из речи Сократа на суде, он надеется, что после казни его

душа встретится с душами таких знаменитых людей, как Орфей, Мусей,

Гесиод, Гомер, Паламед, Аякс, Агамемнон, Одиссей и другие. Блаженную

жизнь своей души Сократ представлял себе как интересные беседы с душами

тамошних обитателей и испытание их на мудрость. Это, по словам Сократа,

будет несказанным блаженством и уже поэтому ему нечего бояться смерти

и цепляться за жизнь. «Во всяком случае,— говорил Сократ с явным укором

в адрес своих земных судей и обвинителей,— там-то за это не казнят»

(Платон. Апология Сократа, 41 с).

Земная жизнь истинного философа — лишь надлежащая подготовка к блаженному

исходу. «Те, кто подлинно предан философии,— замечает Сократ,— заняты,

по сути вещей, только одним — умиранием и смертью» (Платон. Федон,

64), Под «умиранием и смертью» здесь имеется в виду трудная земная

жизнь философа как достойное приготовление к грядущему бессмертию.

И на этом пути достигают блаженства не нищие духом, но лишь сильные

духом, философы.

Страстный философский порыв Сократа к полям блаженным на том свете

обернулся духовным бессмертием на этом свете: земные дела имеют земной

исход.

Философ является основным героем этики Сократа. Но этим дело, конечно,

не ограничивается. Просветительский пафос сократовской философии имел

широкий круг адресатов. Путь к добродетели через познание и приобщение

к мудрости открыт в принципе для всех. Никто в этом отношении не лишен,

как полагал Сократ, заботы вездесущих богов, которые «дают человеку

указания обо всем человеческом» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе,

1, 1, 19). Эти божественные указания—разного рода видимые или слышимые

во сне и наяву знамения, голоса, видения, чудеса, пророчества и т.

п.— удерживают человека на верном пути, как бы корректируя его собственные

познавательные усилия. К числу подобных знаков свыше относится и демон

самого Сократа, к предостерегающему голосу которого он всегда прислушивался.

Обвинители Сократа, говоря о том, что он вводит новые божества, имели

в виду именно этого демона.

Арсенал античной мантики (угадывания воли богов), получившей широкое

распространение и пользовавшейся большим авторитетом, был довольно

обширный. Он включал в себя, в частности, гадание по символам, полету

птиц, человеческим голосам, внутренностям жертвенного животного и

т. п. Для себя Сократ, судя по всему, к мантике не прибегал, довольствуясь

внутренним голосом своего демона. Считался он и с предсказаниями оракулов,

среди которых особо чтил оракул Дельфийского храма, куда обычно советовал

обращаться сомневающимся в исходе того или иного намечаемого важного

дела. Но и с помощью мантики, оракульских вещаний и т. п. нельзя знать

все. В человеческих и божественных делах остается много неизвестного,

особенно относительно будущего. Так, сеятелю неизвестно, кто будет

собирать урожай, построившему дом неведомо, кто в нем будет жить,

и т. п., И безумствуют те, считал Сократ, кто не видит во всем этом

ничего божественного.

Человек, правда, не может полностью преодолеть завесу божественной

тайны и неизвестности, но и то, что ему доступно, достаточно для нравственной

жизни. Помня о богах, сосредоточиться на человеческих делах — таков

основной смысл сократовского призыва к добродетельному знанию. «Безумствуют

также, говорил он,— пишет о Сократе Ксенофонт,— спрашивающие богов

о том, что боги дали людям различать научившись, например, если бы

кто спрашивал, лучше ли взять для лошадей человека, умеющего держать

вожжи или неумеющего; или лучше ли взять на корабль умеющего править

судном или неумеющего; или что можно знать сосчитавши, или измеривши,

или взвесивши. Он полагал, что спрашивающие об этом богов поступают

преступно, и говорил, что боги дали делать научившись, то должно изучать,

а что неизвестно человеку, пытаться узнать от богов через мантику,

так как боги открывают, если к кому они милостивы» (Там же, 1, 1,

9).

Так, самим человеком должно быть исследовано и изучено, как стать

умелым плотником, кузнецом, земледельцем, счетчиком, экономом, кормчим,

военачальником и т. д. Практически необходимое знание и мастерство

в подобного рода делах доступно человеку и без суетного обращения

к богам и мантике. В этой сфере технического знания и практического

навыка основную роль играют, по мнению Сократа, собственные познавательные

усилия человека. В мантике же, говорил он, «нуждаются намеревающиеся

хорошо жить своим домом или городом» (Там же, 1, 1, 7). Но и здесь,

в сфере нравственной жизни (в семье, полисе и т. д.), поведение человека

должно опираться как на указания мантики, так и на приобретенные им

самим знания. Этическая добродетель в целом и различные ее части и

проявления — например, такие добродетели, как благочестие, мудрость,

рассудительность, мужество, справедливость и т. п.,— представляют

собой знание, которое обеспечивает выбор блага и отклонение зла. Регулирующая

роль знания, по Сократу, безусловна и абсолютна: «...нет ничего сильнее

знания, оно всегда и во всем пересиливает и удовольствия, и все прочес»

(Платон. Протагор, 357 с). Поэтому зло творится, согласно Сократу,

по неведению, незнанию. Злой поступок является следствием непонимания

того, что есть истинное благо, а не результатом разумного выбора зла;

другими словами, умышленное зло невозможно.

Исходя именно из такого понимания связи между незнанием и злом, Сократ

по поводу привлечения его к ответственности за якобы умышленное нравственное

развращение юношей возражал на суде своему обвинителю Мелету следующим

образом: «Но или я не порчу, или если порчу, то неумышленно; таким

образом, у тебя выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу неумышленно,

то за такие неумышленные проступки следует по закону не вызывать сюда,

а частным образом наставлять и увещевать. Ведь ясно, что, уразумевши

все, я перестану делать то, что делаю неумышленно. Ты же меня избегал,

не хотел научить и вызвал сюда, куда по закону следует приводить тех,

кто нуждается в наказании, а не в поучении» (Платон. Апология Сократа,

26).

Сократовской этике в заметной мере присуще характерное для античных

представлений сближение незнания с безумием, отношение к преступлению

как акту безумца. Правда, Сократ все же в принципе отличал незнание

от безумия. По этому поводу Ксенофонт пишет: «Безумие, говорил он,

противоположно знанию, но незнание он не считал безумием. Самопознание,

утверждение неизвестного и самозаблуждение он признавал понятиями,

очень близкими к безумию. Люди, говорил он, не признают безумия за

теми, которые заблуждаются в том, что неизвестно массе; они приписывают

его заблуждающимся в предметах, известных массе» (Ксенофонт. Воспоминания

о Сократе, III, IX, 6).

В соотношении с благом как результатом действования по знанию зло

есть недоразумение, следствие проступков, совершенных по неведению.

Следовательно, добро и зло, по концепции Сократа, не два различных

и автономных начала, как это имеет место, например, в поучениях Зороастра

о борьбе света и тьмы или в христианской доктрине о борьбе бога и

дьявола. У Сократа добро и зло — следствие наличия или отсутствия

одного и того же начала, а именно — знания. Только под руководящим

началом и управлением разума здоровье, сила, красота, богатство, храбрость,

щедрость и т. п. используются во благо; иначе они принесут не пользу,

но вред.

«Вот, например,— пояснял Сократ,— мужество, когда оно не имеет ничего

общего с разумом, а подобно простой дерзости: разве человек, если

он дерзок не по разуму, не несет ущерба, а если отважен с умом, не

получает пользы? А разве не то же самое с рассудительностью и с понятливостью?

С умом и образование, и воспитание приносят пользу, а без ума — вред.

Одним словом, разве но все, к чему стремится душа и что она претерпевает,

оканчивается счастливо, если ею управляет разум, и несчастливо — если

безрассудство? Так вот, если добродетель — это нечто, обитающее в

душе, и если к тому же она не может не быть полезной, то, значит,

она и есть разум: ведь все, что касается души, само по себе не полезно

и не вредно, но становится вредным или полезным благодаря разуму или

по безрассудству. В согласии с этим рассуждением добродетель, коль

скоро она полезна, и есть не что иное, как разум» (Платон. Менон,

88 b-с).

Но можно ли научить добродетели? Казалось бы, что, исходя из определения

добродетели как знания, на этот вопрос следует ответить однозначно

утвердительно. Однако Сократ после обстоятельного обсуждения данной

темы приходит к отрицательному выводу: добродетели научить нельзя

(Там же, 94 е). Дело обстоит так потому, что Сократ различает знание

и мнение. Строго говоря, знание и, следовательно, добродетель, по

Сократу,— это божественный разум, доступный, и то не полностью, лишь

философскому уяснению в понятиях.

Обычно же люди только мнят, что знают, и их мнения в большинстве случаев

мало чем отличаются от простого незнания. Но есть, замечает Сократ,

и истинные мнения, которые находятся как бы между знанием и незнанием.

Мнение, если оно истинно, ведет к правильным действиям и добродетельным

поступкам. Истинное мнение, так же как и знание, руководя человеком,

направляет его к верной цели и удерживает в границах добродетели.

Такое истинное мнение и соответствующая ему добродетель доступны человеку,

и он может при необходимых условиях им научиться. Но истинные мнения,

как и всякое мнение вообще, из-за их чувственной природы весьма изменчивы,

текучи и преходящи. «...Истинные мнения, — пояснял Сократ,— тоже,

пока они остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра;

но только они не хотят долго оставаться при нас, они улетучиваются

из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением

о причинах... Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями

и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения

и отличается от правильного мнения тем, что оно связано» (Там же,

98). Подобное связывание истинного мнения происходит благодаря понятию,

которое и придает мнению характер знания. Но это доступно лишь философам,

что и предопределяет сократовское обоснование права философии на руководство

человеческими, в том числе полисными, делами.

Даже самые знаменитые государственные деятели, такие как Фемистокл,

Аристид, Перикл, Фукидид, обладали, по оценке Сократа, лишь правильным

мнением, но не знанием; и их добродетель была не результатом действительного

знания, но, скорее, доставшимся им божественным уделом. В этом смысле

Сократ называет таких политиков божественными и вдохновенными и уподобляет

их прорицателям и провидцам. «А если,— замечает он,— не благодаря

знанию, то только благодаря правильным мнениям люди государственные

ведут свои города по правильному пути; разумом же они совсем не отличаются

от прорицателей и боговдохновенных провидцев: ведь и те в исступлении

говорят правду, и очень часто, но сами не ведают, что говорят» (Там

же, 99 с).

Поэтому-то, полагал Сократ, эти политики и не сумели научить той добродетели,

к которой были по божьему дару приобщены сами, даже своих собственных

детей. Сократ склонен, скорее, софистов, в частности Протагора, Горгия,

Продика, признать в качестве учителей добродетели, если бы добродетели

в том смысле, как он это понимал, можно было бы научить путем обучения

и воспитания. Судя по всему, софисты, по сократовской концепции, обучают

в лучшем случае истинному мнению, но не знанию. Но и этим они приносят,

с точки зрения Сократа, большую пользу,

Сократ не разделял предрассудков своих соотечественников против софистов,

которых обычно обвиняли в обмане доверчивых родителей и порче молодежи.

Он придерживался того взгляда, что юношей губят не софисты и их частные

речи, но сам характер афинской политической жизни, господствующие

нравы и мнения, руководство полисными делами со стороны людей, несведущих

в знании и добродетели.

По собственному опыту Сократ хорошо знал, чего стоят распространенные

сплетни о софистах. И расходясь с софистами, он не забывал, что гораздо

большая пропасть легла между ним и теми, кто заправлял делами в афинском

полисе: сократовское положение о «добродетель—это знание», ставило

под сомнение и добродетель, и знание его сограждан.

ПОЛИС И ЗАКОНЫ

Политико-правовые

взгляды Сократа представляют собой составную часть всей его моральной

философии, в рамках которой этическое и политическое тесно переплетены.

Этика в понимании Сократа политична, политика этична. Высшей и наиболее

важной добродетелью (арете) является добродетель политическая, к которой

Сократ относил искусство управления полисными делами. При помощи именно

этого искусства люди делаются хорошими политиками, начальниками, домоправителями

и вообще полезными для себя и других гражданами государства.

Причем эта высшая добродетель, именуемая Сократом царской, одинаково

значима и в частной и в публичной жизни человека: в обоих случаях

речь идет об одном и том же — об управлении соответствующими делами

(полисными или домашними) на основе знания. Умение хорошего хозяина,

управителя дома сходно с умением хорошего начальника, и первый легко

может заняться делами второго. «Потому ты не смотри с таким пренебрежением

на хозяина,— говорил Сократ некоему Никомахиду.— Забота о собственном

только количественно разнится от заботы об общественном; в других

отношениях она совершенно одинакова» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе,

III, IV, II).

Афины, отмечал Сократ, состоят из более чем десяти тысяч домов; и

не умея строить один дом, как можно браться за десять тысяч. При наличии

соответствующего знания предмета и умения обращаться с людьми человек

станет хорошим начальником независимо от того, будет ли он заведовать

домом, войском или государством.

Сократовское указание на такое родство и принципиальное единство внешне

различных по своему характеру и сфере проявления политических добродетелей

не означало, однако, игнорирования им специфического умения и знания,

необходимых для домоправителя, стратега, кормчего или политика. Напротив,

Сократ признавал подобную специфику знаний и умений внутри единой

политической добродетели. Но ему было не менее важно указать на то,

что при всей своей специфике эти знания и умения — части единой добродетели

и их не следует смешивать с занятиями ремесленника, плотника, сапожника,

медика, флейтиста и т. п., поскольку навыки и мастерство последних

вообще не относятся к сфере добродетели.

Политическая добродетель, как и добродетель в целом, есть знание.

«Он утверждал,— пишет о Сократе Ксенофонт,— что справедливость и всякая

другая добродетель состоит в знании, и что справедливое и все то,

что совершается посредством добродетели, есть нравственно-прекрасное;

что, таким образом, знающие нравственно-прекрасное не предпочтут ему

ничего иного, а незнающие не произведут его; если же захотят произвести,

то впадут в ошибки. Если же справедливое и все нравственно-прекрасное

совершается посредством добродетели, то, очевидно, справедливость

и всякая другая добродетель есть знание» (Там же, III, IX, 5).

Этот основной принцип сократовской этики решающим образом сказывается

и на его политико-правовых взглядах. Сократовская этическая трактовка

проблематики государства, права, политики свидетельствует об отсутствии

в его моральной философии теоретического различения сфер этики и политики.

Заметим, кстати, что этого нет и у Платона. И даже Аристотель, в принципе

различая этику и политику и даже посвятив их разбору самостоятельные

работы («Этику» и «Политику»), сплошь и рядом смешивал этические и

политические феномены. Подобная дифференциация предполагает довольно

развитые практически-политические отношения и выражающие их теоретические

представления.

Вовлечение политико-правовой темы в круг широкого обсуждения, углубление

ее разработки связано с именами софистов, выступивших в V в. до н.э.

в условиях укрепления и расцвета античной демократии.

В центре интереса софистов — проблемы политики, закона, права. Представители

старшего (Протагор, Гиппий, Горгий, Антифон, Продик и др.) и младшего

(Фрасимах, Калликл, Ликофрон и др.) поколений софистов выступают как

учителя в первую очередь именно политической мудрости, как знатоки

смысла закона и государственной жизни, как критики традиционных представлений

и просветители новой политико-правовой ситуации.

Софисты обсуждают политико-правовую тему как особую сферу человеческих

отношений и специфическую область человеческой компетенции. Они заняты

поисками человеческих начал политики и рациональных правил со функционирования.

Людей сократовского окружения шокировало, что софисты взимали плату

(порой весьма высокую) за обучение и что они вообще считали свое политическое

знание мудростью. Но широкий спрос на их платную мудрость показывает,

что и в этом вопросе софисты были реалистами.

Политическая этика Сократа представляла собой своеобразный итог предшествующего

развития древнегреческой политической мысли и вместе с тем послужила

исходным пунктом ее дальнейшего движения к таким вершинам, как политическая

философия Платона и политическая наука Аристотеля.

Для Сократа, как и для его предшественников, нравственный смысл полиса

и его установлений, политическая добродетель в целом восходят к мифическим

богам — первоистоку и предопределяющему началу. Но мифологическая

первооснова полиса и законов претерпевает в его трактовке такую же

логико-понятийную рационализацию, что и в учении о добродетели вообще.

Поэтому в целом можно сказать, что воспринятые им положения предшествующей

мысли, например о божественной природе полисных порядков (гомеровская

и гесиодовская мифология), об устроении полисной жизни в соответствии

с требованиями философского разума (Пифагор), о роли закона (мудрецы,

Гераклит), о разумности правления лучших, об обучении граждан политической

добродетели (Протагор и некоторые другие софисты) и т. п., используются

и развиваются Сократом в рационалистической перспективе его собственных

философских представлений. Обсуждение нравственной, политико-правовой

проблематики он поднимает на уровень логических определений и понятий,

закладывая тем самым начала собственно теоретического исследования

в данной области. В этом плане Платон и Аристотель — прямые продолжатели

логико-философских и политико-теоретических достижений Сократа.

Сократовское философское обоснование объективной природы полисной

добродетели и полисных порядков, нравственности, политики и права

критически противостояло и распространенным традиционно-мифологическим

представлениям о полисе, и воззрениям софистов, их нравственному и

гносеологическому релятивизму и субъективизму, характерным для некоторых

из них апелляциям к силе, освобожденной от сдерживающих ее этических

начал. Различные взгляды на нравственность, политику и право, а также

на саму государственно-правовую практику (и не только демократическую,

но также олигархическую, тираническую, аристократическую) Сократ со

своих теоретико-понятийных позиций критиковал в качество ошибочных

отступлений от должного.

Тесная связь и, можно даже сказать, внутреннее единство полиса и его

законов в концепции Сократа обусловлены их единым божественным первоисточником.

Нравственная организация полисной жизни так же невозможна без законов,

как невозможны и законы вне полиса: законы и есть, в трактовке Сократа,

сами устои полиса. Сократ, подобно софистам, отличает, говоря в терминах

более позднего времени, естественное право (естественный закон) от

позитивного законодательства (законов, постановлений и решений, установленных

полисными властями). Но это различие естественных и человеческих установлений

Сократ не превращает в их противоположность, как это делали софисты.

И неписаные божественные законы, и писаные человеческие законы имеют

в виду, согласно Сократу, одну и ту же справедливость, которая не

просто является критерием законности, но по существу тождественна

с ней. Когда софист Гиппий настойчиво спрашивает у Сократа, каково

же его учение о справедливости, Сократ говорит ему: «Я лично того

мнения, что нежелание несправедливости служит достаточным доказательством

справедливости. Но если ты этим не довольствуешься, то, вот, не понравятся

ли тебе следующее: я утверждаю, что то, что законно, то и справедливо»

(Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, IV, 12).

Это положение столь же принципиально значимо для всей сократовской

политической этики, как, скажем, для гегелевской философии права знаменитое

суждение: «Что разумно, то действительно; и что действительно, то

разумно». Кстати, оба эти тезиса отмечены не одним лишь внешним и

формальным сходством, но и глубоким существенным родством: и в том

и в другом случае речь идет о разумной и нравственной природе политико-правовых

явлений. И своим понятийно-определительным подходом Сократ как раз

и стремился отразить и сформулировать »ту устойчивую разумную природу

полисной справедливости и законности. Сама по себе изменчивость человеческих

законов, отмечавшаяся софистами, не является для Сократа свидетельством

несправедливости этих законов, подобно тому как преходящий характер

войны не обесценивает ратную доблесть во имя отечества.

Сократ — убежденный сторонник такого устройства государства-полиса,

при котором безусловно господствуют справедливые по своей природе

законы. «И кому же мил город без Законов?» — с укором спрашивают Законы

у Сократа, обсуждающего в тюрьме предложение своего друга Критона

о побеге.

Настойчиво проповедуя необходимость соблюдения полисных законов, Сократ

связывает с этим и единомыслие граждан, без чего, по его оценке, ни

государство не может хорошо стоять, ни дом счастливо управляться.

Причем под «единомыслием» он имеет в виду преданность и повиновение

членов полиса законам, но не унификацию вкусов, мнений и взглядов

людей. «Ты знаешь,— замечает Сократ Гиппию,— что Ликург Лакедемонский

нисколько не возвысил бы Спарты над прочими государствами, если бы,

главным образом, не ввел в ней повиновения законам? Разве тебе неизвестно,

что в государствах те правители самые лучшие, которым граждане наиболее

обязаны повиновением законам? И то государство, в котором граждане

наиболее повинуются законам, счастливо во время мира и незыблемо во

время войны. Кроме этого, единомыслие считается величайшим благом

для государства, и весьма часто советы старшин и лучшие мужи внушают

гражданам единомыслие. В Элладе повсюду постановлено законом, чтобы

граждане давали клятву в единомыслии, каковой клятвой повсюду и клянутся.

Но и полагаю, что это делается не для того, чтобы граждане присуждали

награды одним и тем же хорам, хвалили одних и тех же флейтистов, отдавали

предпочтение одним и тем же поэтам или предавались одним и тем же

удовольствиям. Это делается для того, чтобы они повиновались законам»

(Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, IV, 15-16).

Подобные призывы Сократа к законопослушанию не означали, однако, будто

он всякое произвольное постановление и распоряжение властей считал